Nota:

Nota: "Transtorno" redireciona para este artigo. Para outros significados, veja

Problema. Para outros significados, veja

Desordem.

Os termos transtorno, distúrbio e doença combinam-se aos termos mental, psíquico e psiquiátrico para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e/ou mental. Os transtornos mentais são um campo de investigação interdisciplinar que envolvem áreas como a psicologia, a psiquiatria e a neurologia. As classificações diagnósticas mais utilizadas como referências no serviço de saúde e na pesquisa hoje em dia são o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais - DSM IV, DSM V e a Classificação Internacional de Doenças - CID-10.

Em psiquiatria e em psicologia prefere-se falar em transtornos, perturbações, disfunções ou distúrbios (ing. disturbs, alem. Störungen) psíquicos e não em doença; isso porque apenas poucos quadros clínicos mentais apresentam todas as características de uma doença no sentido tradicional do termo - isto é, o conhecimento exato dos mecanismos envolvidos e suas causas explícitas. O conceito de transtorno, ao contrário, implica um comportamento diferente, desviante, "anormal".[1] No Brasil, a Câmara Federal aprovou em 17 de março de 2009, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 6013/01, do deputado Jutahy Junior (PSDB-BA), que conceitua transtorno mental, padroniza a denominação de enfermidade psíquica em geral e assegura aos portadores desta patologia o direito a um diagnóstico conclusivo, conforme classificação internacional. O projeto determina que transtorno mental é o termo adequado para designar o gênero enfermidade mental, e substitui termos como "alienação mental" e outros equivalentes.[2]

O conceito de anormalidade só é compreensível em relação a uma norma; mas nem toda variação em relação a uma norma adquire caráter patológico. Assim uma pessoa superdotada ou um criminoso estão ambos "fora da norma", sem que no entanto seu estado tenha um caráter patológico. Assim, para se compreender o termo transtorno é necessário ter-se presente quais normas são relevantes para essa definição:[3][4]

1. Norma subjetiva: a própria pessoa sente-se doente. No entanto, esta norma não é suficiente para uma definição, porque ela envolve uma perceção subjetiva do problema, que pode diferir de uma perceção externa, objetiva: além dos casos em que as duas perspectivas estão de acordo, há casos em que a pessoa está subjetivamente doente, mas esse estado é externamente não observável, ou vice-versa;

2. Norma estatística: a norma é dada pela frequência do fenômeno na população. Assim, todas as pessoas que estão acima ou abaixo de um determinado valor de corte estão fora da norma. No entanto essa norma não leva em conta o valor dado às características levadas em conta. Assim uma pessoa que nunca teve cáries está tão fora da norma como uma pessoa que têm muitíssimas - aqui se vê também seu limite;

3. Norma funcionalista: aqui a norma é ditada pelo prejuízo das funções relevantes. Assim, se alguém não consegue mover a mão está fora da norma, porque a mão não pode cumprir sua função de pegar. Enquanto a norma funcional é muito importante para os transtornos e doenças somáticas (ou corporais), não o é sempre no caso dos transtornos mentais, porque a função nem sempre é objetivável. Assim a sexualidade possui inúmeras funções - reprodução, prazer, comunicação, interpessoal… - de forma que se torna difícil definir os transtornos nessa área;

4. Norma social: aqui o transtorno é definido a partir de normas e valores definidos socialmente. A perspectiva da etiquetação (labeling) de Scheff postula o seguinte desenvolvimento para tais normas: (a) Desvio primário - a pessoa desrespeita um determinada norma social e isso pode levar a duas reações: ou o comportamento é "normalizado" (através de tolerância, racionalização, discussão)e assim o conflito é solucionado, ou o conflito não se soluciona de maneira positiva e a pessoa recebe uma "etiqueta" (ex. um diagnóstico, uma condenação jurídica…) e recebe assim uma atenção especial. Esse estigma leva a um (b)desvio secundário - a pessoa, em reação à etiquetação, começa a comportar-se de maneira diferente em conformidade com o novo papel social recebido: a pessoa começa a comportar-se de acordo com a etiqueta recebida. Esse é um dos grandes problemas ligados a todos os tipos de classificação e diagnóstico.[1]

5. Norma dos especialistas: esta é uma forma especial de norma social, definida por uma categoria especial de pessoas - os especialistas (médicos, psicólogos, etc.). Como as normas sociais, também estas estão sujeitas a uma certa dose de arbitrariedade. Os atuais sistemas de classificação (DSM-V e CID-10) são formas especiais de normas de especialistas que têm por fim reduzir os perigos dessa arbitrariedade.

Dentre os sistemas de classificação dos transtornos mentais o de Jaspers (1913) recebe, pela sua importância histórica, um lugar preponderante. Esse sistema é triádico, por diferenciar três formas de transtornos mentais:[5]

1. Doenças somáticas conhecidas que trazem consigo um transtorno psíquico, em seus subtipos:

- Doenças cerebrais;

- Doenças corporais com psicoses sintomáticas (ex. infecções, doenças endócrinas, etc.);

- Envenenamentos/Intoxicações (Álcool, morfina, cocaína, etc.).

2. Os três grandes tipos de psicoses endógenas (ou seja, transtornos psíquicos cuja causa corporal ainda é desconhecida):

- Epilepsia genuína;

- Esquizofrenia, em seus diferentes tipos;

- Distúrbios maníaco-depressivos.

3. Psicopatias:

- Reações autônomas anormais não explicáveis por meio de doenças dos grupos 1 e 2 acima;

- Neuroses e síndromes neuróticas;

- Personalidades anormais e seu desenvolvimento.

Dois termos desempenham assim um papel preponderante: neurose designa os "transtornos mentais que não afetam o ser humano em si",[6] ou seja, aqueles supostamente sem base orgânica nos quais o paciente possui consciência e uma percepção clara da realidade e em geral não confunde sua experiência patológica e subjetiva com a realidade exterior; psicose, por sua vez, são "aqueles transtornos mentais que afetam o ser humano como um todo",[7] ou seja um transtorno no qual o prejuízo das funções psíquicas atingiu um nível tão acentuado que a consciência, o contato com a realidade ou a capacidade de corresponder às exigências da vida se tornam extremamente diferenciadas, e por vezes perturbadas, e para a qual se conhece ou se supõe uma causa corporal.

Entre as neuroses costumam-se classificar: a perturbação obsessiva-compulsiva, a transtorno do pânico, as diferentes fobias, os transtornos de ansiedade,a depressão nervosa, a distimia, a síndrome de Burnout, entre outras.[5]

O tratamento das neuroses e psicoses pode ser feito com um psicoterapeuta, um psiquiatra ou equipes de profissionais de saúde mental. As equipes incluem sempre psicólogos e psiquiatras, e podem incluir também enfermeiros, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas e assistentes sociais, entre outros.[8]

Essa forma de classificação, apesar de muito utilizada ainda hoje, tem alguns problemas sérios: (a) a classificação limita o transtorno mental à pessoa (não correspondendo às exigências de uma análise bio-psico-social), (b) a diferenciação entre neurose e psicose endógena não é sempre tão clara como parece à primeira vista e (c) ambos os conceitos (neurose e psicose) estão ligados a uma etiologia psicanalítica dos transtornos mentais, tornando-os de utilidade limitada para profissionais de outras escolas[1] (ver abaixo "Etiologia: A perspectiva psicoanalítica").

O uso de sistemas de classificação para os transtornos mentais possibilita diagnósticos psiquiátricos precisos, fornecendo uma base comum para o diálogo entre os psiquiatras e psicoterapeutas de diversas linhas. Os dois sistemas atualmente em uso - a Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial de Saúde e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM, sigla em inglês), da Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association - APA) - prescindiram dos termos "neurose" e "psicose", salvo em raros casos, para os quais não havia termo mais apropriado. A CID é um sistema internacional, enquanto o DSM, tem sua importância ligada sobretudo à pesquisa. Apesar das diferenças, ambos os sistemas têm uma série de características em comum:[9]

- O princípio da comorbididade, ou seja, uma pessoa pode ter ao mesmo tempo diferentes transtornos;

- A multiaxialidade, ou seja, a descrição do transtorno se dá em diferentes eixos, cada um dos quais se referindo a um aspecto diferente (a CID não é originalmente multiaxial, mas um tal sistema foi proposto);

- O sistema de diagnóstico operacional, ou seja, um diagnóstico é descrito com base em uma série de elementos semiológicos, sintomas e ou sinais, que devem estar presentes ou não por um período de tempo determinado. Discussões teóricas sem base empírica sobre a etiologia são deixadas de lado.

Para uma descrição detalhada desses sistemas, ver: diagnóstico psiquiátrico, CID-10 Capítulo V: Transtornos mentais e comportamentais e Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais. A CID possui ainda um sistema multiaxial especial para o diagnóstico infanto-juvenil.

Digno de menção é o trabalho do Grupo OPD (Arbeitskreis OPD) que publicou o "Diagnóstico Psicodinâmico Operacionalizado" (OPD, sigla em alemão) que oferece uma classificação de diferentes aspectos psicodinâmicos em complementação aos outros dois sistemas [1].

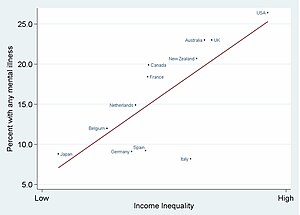

Doenças mentais são recorrentes em países mais desiguais. Wilkinson e Pickett (2009).

Estudos recentes estimam que entre 32% (Robins & Regier, 1991) e 65% (Wittchen & Perkonigg, 1996) dos adultos sofreram em algum momento da vida de um transtorno mental. A grande diferença entre as estimativas dos dois trabalhos devem-se às dificuldades metodológicas envolvidas nesse tipo de trabalho. No entanto a literatura parece unânime em afirmar que os transtornos mais frequentes são as diferentes formas de fobia (9,2-24,9%), sobretudo as fobias específicas, a fobia social e a agorafobia; o abuso e a dependência de substâncias químicas (17,7-26,6%), sobretudo álcool; e os transtornos afetivos (5,5-19,8%), sobretudo a depressão.[10] Outros transtornos são muito menos comuns.

Ao contrário do que se pensa normalmente, os transtornos mentais são relativamente frequentes na população infanto-juvenil: entre 15% e 22% da população apresenta alguma forma de distúrbio nessa faixa etária, sobretudo as fobias, abuso e dependência de substâncias e transtornos afetivos.[11] Além disso há indícios de que a frequência dos transtornos mentais não aumenta com a idade, com exceção dos transtornos da cognição causados pela demência.[10]

Os transtornos afetivos, os devidos à ação de substâncias psicoativas e os transtornos neuróticos (ou seja, ligados ao medo) costumam se manifestar pela primeira vez nas três primeiras décadas de vida. Enquanto a maioria desses transtornos aparece mais frequentemente a partir do fim da puberdade e do início da idade adulta, as fobias específicas tendem a se manisfestar pela primeira vez já na infância e na adolescência.[12] Outro fenômeno muito comum é a comorbididade dos transtornos mentais: um distúrbio costuma vir acompanhado de um ou até mais transtornos.[10]

Os transtornos mentais são, tanto em sua gênese como em sua manifestação, fenômenos muito complexos.

O modelo bio-psico-social procura fazer jus a essa complexidade buscando analisar a gênese e o desenvolvimento dos transtornos mentais sob diferentes pontos de vista, de acordo com os diferentes fatores que os influenciam:[13]

- Fatores biológicos - como a predisposição genética e os processos de mutação que determinam o desenvolvimento corporal em geral, o funcionamento do organismo e o metabolismo, etc.;

- Fatores psicológicos - como preferências, expectativas e medos, reações emocionais, processos cognitivos e interpretação das percepções, etc.;

- Fatores socioculturais - como a presença de outras pessoas, expectativas da sociedade e do meio cultural, influência do círculo familiar, de amigos, modelos de papéis sociais, etc.

Os transtornos mentais podem dar-se assim em diferentes níveis:[1]

- Nível intrapessoal: são os transtornos de

(a) determinadas funções mentais (memória, percepção, aprendizagem, etc.).

(b) grupos de funções. Como a psicologia geral ainda não produziu modelos empíricos para tais grupos de funções e sua relação com os transtornos mentais, deve ficar sua descrição por hora no nível dos sintomas, das síndromes e dos diagnósticos, como descritos nos sistemas de classificação (CID-10 e DSM-IV).

- Nível interpessoal: são os transtornos de sistemas, ou seja, de conjuntos de duas ou mais pessoas - casal, família, empresa, escola, etc. Tais transtornos são em parte menos objeto de estudo da psicologia clínica e da psiquiatria do que da psicologia das organizações ou da psicologia pedagógica e não são normalmente tratados como distúrbios mentais. Seu significado para a compreensão dos transtornos mentais em sentido mais restrito é no entanto enorme, o que se mostra na estrutura multiaxial dos atuais sistemas de classificação (ver acima).

De acordo com o modelo estresse-vulnerabilidade o irromper de um transtorno mental está ligado, de um lado, à presença de uma predisposição genética ou adquirida no decorrer da vida (vulnerabilidade) e, de outro, à exposição a situações estressantes. Quanto maior a predisposição, menor tem de ser o nível de estresse para que um distúrbio mental irrompa. A relação entre vulnerabilidade e estresse, no entanto, é mediada pela resiliência, ou seja, a capacidade do indivíduo de resistir ao estresse.[14] Ver mais abaixo "Fatores vulnerabilizantes e fatores protetivos". Importante pare este tema é o conceito de salutogênese.

Apesar de fatores genéticos desempenharem sempre um papel ora mais ora menos importante na gênese dos transtornos mentais, até hoje pouco se sabe a respeito do exato funcionamento de seus mecanismos: apenas para o Mal de Alzheimer pôde-se localizar um grupo de genes responsáveis - que no entanto ainda não explica a doença completamente. Nos outros casos a influência genética parece dar de maneira mais indireta na forma de tendências, que são influenciadas (fortalecidas ou enfraquecidas) por outros fatores.[15]

Para o desenvolvimento dos transtornos mentais são importantes sobretudo três sistemas do corpo humano: o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico.

Relacionadas à maioria dos distúrbios mentais foram observadas modificações do sistema nervoso central; os distúrbios mais importantes ligam-se às funções cognitivas (memória, atenção, concentração, processamento e avaliação de informações, planejamento de ações, etc.) bem como distúrbios da regulação das emoções e do estresse. Esses dois últimos grupos de funções estão, além disso, intimamente ligados ao sistema nervoso periférico - como no caso dos ataques de pânico, normalmente caracterizados por taquicardia e suor excessivo.[16]

A regulação hormonal desempenha também um importante papel no desenvolvimento dos transtornos mentais, e não apenas nos transtornos psicossomáticos. Modificações na regulação hormonal foram descritos também nas depressões, transtornos de estresse pós-traumático e transtornos alimentares. Aqui, como no caso dos demais fatores biológicos tratados, é muito difícil de estabelecer a causa, porque as observações têm caráter correlativo: é difícil estabelecer se o transtorno mental provoca a mudança física ou vice-versa.[16]

Fatores vulnerabilizantes e fatores protetivos[editar | editar código-fonte]

Fatores vulnerabilizantes são aqueles que provocam a vulnerabilidade da pessoa, ou seja, uma maior probabilidade de ela apresentar um transtorno mental.[17] A vulnerabilidade pode ser pessoal, com uma maior influência dos fatores biológicos, ou ambiental, com maior influência de fatores sócio-econômicos e do meio ambiente. As diferentes vulnerabilidades podem ter um valor mais ou menos relativo conforme sejam mais ou menos estáveis - geneticamente determinadas ou ligadas a determinadas condições externas; relacionadas a determinadas fases da vida (ver abaixo, ex. puberdade) ou à situação geral da pessoa (ex. pobreza), etc..[18]

Paralelamente aos fatores vulnerabilizantes há os chamados fatores protetivos, ou seja, aqueles que agem contra as condições estressantes, "fortalecendo" o indivíduo contra os transtornos mentais. Há dois tipos de tais fatores: os fatores de resiliência, que são as características pessoais e as competências que dão a uma pessoa a capacidade de se adaptar adequadamente a situações ruins ou mesmo ameaçadoras para o seu bem estar; e os fatores de apoio social, que se referem sobretudo ao meio ambiente e à rede social da pessoa. A capacidade de construir uma rede social está intimamente ligada às experiências com relacionamento feitas na infância (ver abaixo).[18]

Robert J. Havighurst (1982)[19] propõe, com seu conceito de tarefas do desenvolvimento (developmental tasks),[20] uma visão abrangente do desenvolvimento humano que envolve toda a sua vida. Ele dividiu a vida humana em 6 fases, desde a infância até a velhice. Cada uma dessas fases confronta o indivíduo com uma série de tarefas ou desafios de ordem biológica ou cultural que devem ser superados, a fim que o desenvolvimento seja visto como "normal". Por exemplo fazem parte das tarefas do início da idade adulta a definição profissional, a escolha de um parceiro, a fundação de uma família, a criação dos filhos. Além das tarefas individuais existem também outros tipos de tarefas, como as tarefas familiares (como se espera que uma família se desenvolva). Caso a pessoa não possua os meios necessários (resources) para superar essas tarefas ou não possa fazê-lo por influência externa surge uma situação extremamente tensa que pode provocar ou pelo menos facilitar o aparecimento de um transtorno mental. Sobre o estresse como fator etiológico dos transtornos mentais ver mais abaixo.

Freud (1917)[21] foi o primeiro a propor um modelo abrangente do desenvolvimento dos transtornos mentais: De acordo com esse teórico são eles fruto de tensões internas e, no mais das vezes, inconscientes não resolvidas que têm sua origem no desenvolvimento da libido da criança. Nesse desenvolvimento a criança atravessa diferentes fases (oral, anal, fálica, edipal e genital), nas quais faz a experiência de ter determinadas necessidades saciadas ou não. Quando adulta a pessoa faz determinadas experiências traumáticas que desencadeiam os distúrbios mentais - a forma exata desses distúrbios está então ligada às experiências feitas nas diferentes fases do desenvolvimento.

Apesar de ser muito difundida e ter tido muita influência sobre toda a psicologia posterior, a perspectiva psicanalítica é alvo de muitas críticas, sobretudo por parte de psicólogos ligados a uma abordagem mais experimental em psicologia: Os conceitos psicanalíticos são de difícil operacionalização e são assim difíceis de ser averiguados empiricamente. Além disso vários estudos parecem sugerir que algumas partes da teoria original de Freud precisam ser revistas - sobretudo no que diz respeito à origem da personalidade. O poder heurístico da teoria psicanalista é no entanto muito grande, servindo como base de alguns paradigmas de pesquisa muito férteis também sob um ponto de vista empírico - como é o exemplo da teoria do apego (ver abaixo); além disso ela apontou desde muito cedo a importância da infância como uma fase central para o desenvolvimento dos transtornos mentais.[18]

A teoria do vínculo ou da ligação afetiva (attachment) parte da observação do chamado "comportamento de apego", que pode ser observado em crianças desde seu nascimento: são formas de comunicação rudimentares (ex. choro, sorriso, primeiros sons orais, mais tarde a linguagem) que têm por fim gerar e manter a proximidade entre a criança e sua mãe. Através desse tipo de comportamento surge uma forma especial de relacionamento - o relacionamento de vínculo afetivo - que é uma forma especial de relacionamento social caracterizada por segurança emocional e confiança. A qualidade dos primeiros relacionamentos de vínculo é de grande importância para o desenvolvimento da pessoa, influenciando a autoestima, o otimismo em relação à vida, etc. O relacionamento mãe-filho é o modelo de tal relacionamento, que no entanto pode se desenvolver com outras pessoas (pai, mãe adotiva, babá, etc.). Problemas no desenvolvimento de um relacionamento de vínculo saudável podem surgir por meio de diferentes formas de privação social: interações sociais descontínuas, interações sociais nocivas e interações sociais insuficientes. Esse tipo de privação aumenta a susceptibilidade a diferentes tipos de transtorno mental, desde transtornos do funcionamento social na infância (CID F94) até outros transtornos na idade adulta.[18]

A contribuição da psicologia da aprendizagem para o entendimento dos transtornos mentais apontam três tipos de condições de aprendizagem que aumentam a susceptibilidade a transtornos mentais - o comportamento nocivo pode ser fruto:[18]

1. de processos de condicionamento:

- processos de condicionamento clássico ajudam a compreender vários tipos de fobia;

- conceitos derivados do condicionamento operante, como o de que é necessário um determinado nível de "reforços" (coisas e experiências positivas) na vida de alguém para que haja saúde mental e que assim o conceito de perda de reforços ajuda a compreender certos tipos de depressão; ou ainda que punição, na forma de castigos corporais ou psicológicos, dependendo de sua intensidade, frequência e consistência, pode tornar a pessoa susceptível a medos e inseguranças - ou a comportamentos agressivos;

2. de um transtorno dos processos de aprendizagem: ou seja a exposição a estímulos ou a inibição excessivos, ou ainda situações em que estímulos positivos e negativos se encontram em conflito muito forte aumentam a vulnerabilidade do indivíduo;

3. de processos cognitivos: não apenas as condições do aprendizado em si podem ser negativas e facilitar o desenvolvimento de transtornos mentais, mas também sua interpretação pelo indivíduo. Aqui desempenham um papel muito importante os chamados padrões ou esquemas de pensamento disfuncionais: a pessoa está convencida de ser incapaz de influenciar a situação em que se encontra e por isso não vê as possibilidades que realmente tem, ou a pessoa tem teorias próprias a respeito do que outras pessoas pensam a respeito dela, etc.

Segundo Tseng (2001) a cultura pode ter seis tipos de efeito sobre os transtornos mentais:[22]

1. Efeito patogênico: Fatores culturais podem ser a origem explícita ou imediata de um transtorno mental. Exemplos são distúrbios frutos da quebra de um tabu ou o não cumprimento de uma expectativa social, como o suicídio de alunos que não são aprovados em exames de admissão típico de algumas culturas do extremo oriente.

2. Efeito pato-seletivo: cada cultura vê alguns comportamentos patológicos como mais ou menos aceitáveis, de acordo com suas próprias normas. Assim em algumas culturas certos comportamentos patológicos, como a agressividade ou o suicídio, são mais aceitos do que em outras.

3. Efeito pato-plástico: a cultura determina a forma de expressão de determinados transtornos, por exemplo o conteúdo das alucinações, determinados tipos de obsessões e fobias. Além disso alguns transtornos têm sintomas diferentes em diferentes culturas, como no caso da depressão: na Ásia faltam os sentimentos de culpa típicos da depressão na Europa.

4. Efeito pato-facilitante: determinados fatores culturais, como a permissividade o até mesmo a exigência de determinados tipos de comportamento que podem tornar-se patológicos, podem aumentar a frequência de determinados transtornos e na população. Assim culturas em que o álcool é mais aceito e em que bebedeiras fazem parte de determinadas circunstâncias sociais tendem a ter um maior número de casos de abuso e dependência desse tipo de substância.

5. Efeito pato-reativo: a cultura determina além disso a reação das pessoas a determinados tipos de doença. Essa é uma possível explicação para o fato de a esquizofrenia ter uma prognose mais positiva nos países em desenvolvimento do que nos países industrializados.

6. Idioma de estresse (Idioms of distress): cada cultura possui um "idioma" próprio para expressar seus estresses, tensões e problemas psíquicos. A esse fato estão relacionados as "síndromes ligadas à cultura" (culture bound syndromes), ou seja, determinados quadros clínicos que há apenas em determinados círculos culturais - como por exemplo as reações psicóticas ao Chi Kung, que há apenas na China, e a bulimia, típica da cultura ocidental.

Para as intervenções psicológicas ver intervenções psicológicas ou ainda psicoterapia. Para intervenções medicamentosas ver psicofarmacologia e psiquiatria.